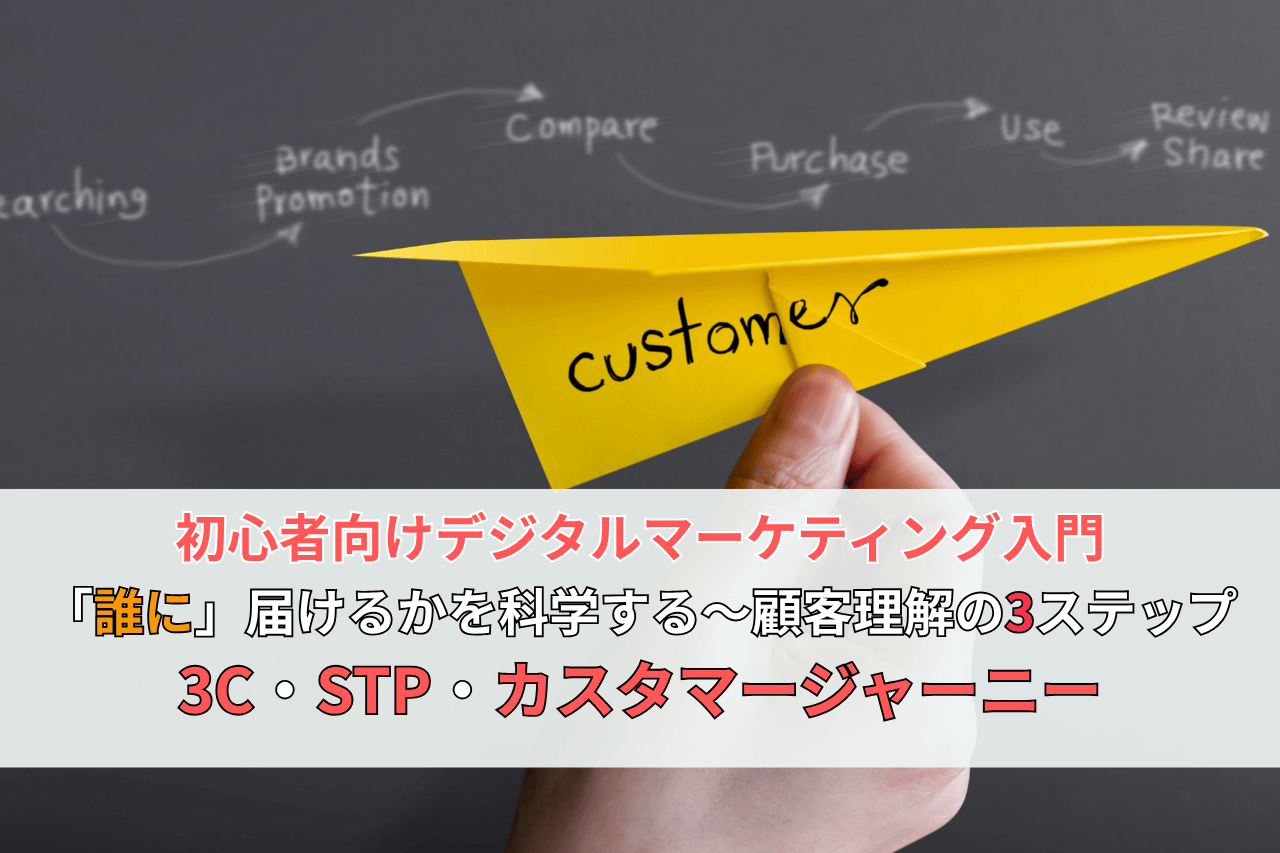

「誰に」届けるかを科学する~顧客理解の3ステップ「3C・STP・カスタマージャーニー」

【連載第6回|初心者向けデジタルマーケティング入門】

第1回では、デジタルマーケティングの「地図と羅針盤」として、KGI(最終目標)とKPI(中間指標)、そしてそれらを達成するための手段であるチャネルの全体像についてお話ししました。立派な目標を掲げ、高性能なチャネル(エンジン)を手に入れたとしても、それだけではマーケティングは成功しません。

なぜなら、最も肝心な「誰に」アプローチするのかが定まっていなければ、すべての施策が空振りに終わってしまうからです。

デジタルマーケティングの進化により、私たちは顧客の行動データを詳細に追跡できるようになりました。「何がクリックされたか」「どのページが閲覧されたか」といった定量データは、ボタン一つで手に入ります。しかし、本当に重要なのは、そのデータが示す「なぜ」の部分、すなわち顧客のインサイト(隠れた本音)です。

「なんとなく売れそうだから」という勘や経験だけに頼ったマーケティングは、現代において通用しません。顧客自身も気づいていないかもしれないニーズを深く理解し、的確に応えること。これこそが、デジタル時代のマーケティング戦略の核となります。例えば、SNSでバズった商品が売れないケースは、ターゲットがずれているせいです。この連載で、そんな失敗を防ぎ、売上直結の戦略を一緒に築きましょう。

今回は、この「顧客理解」を体系的に、そして深く実践するための3つの重要なフレームワーク、「3C分析」「STP分析」「カスタマージャーニーマップ」について、それぞれの役割と繋がりを解説していきます。

株式会社吉和の森

代表取締役 森 和吉(もり・かずよし)

https://yoshikazunomori.com/

ウェブ解析士マスター、チーフSNSマネージャー

「キャリア公式サイト」「広告サイト」など、アライアンスを中心とした50以上の月額公式サイト、100万人以上が利用するサイト、100以上のコンテンツの立ち上げ、集客化に成功。1日の売り上げが1億以上のソーシャルゲーム、カジュアルゲームの制作に携わるなど、さまざまな業態・業種にデジタル・マーケティングを取り入れ、企業に追い風を起こし続けている。

・施策の効果に不安のあるデジタルマーケティング担当者

・デジタルマーケティングで効果をあげたいサービス担当者

目次

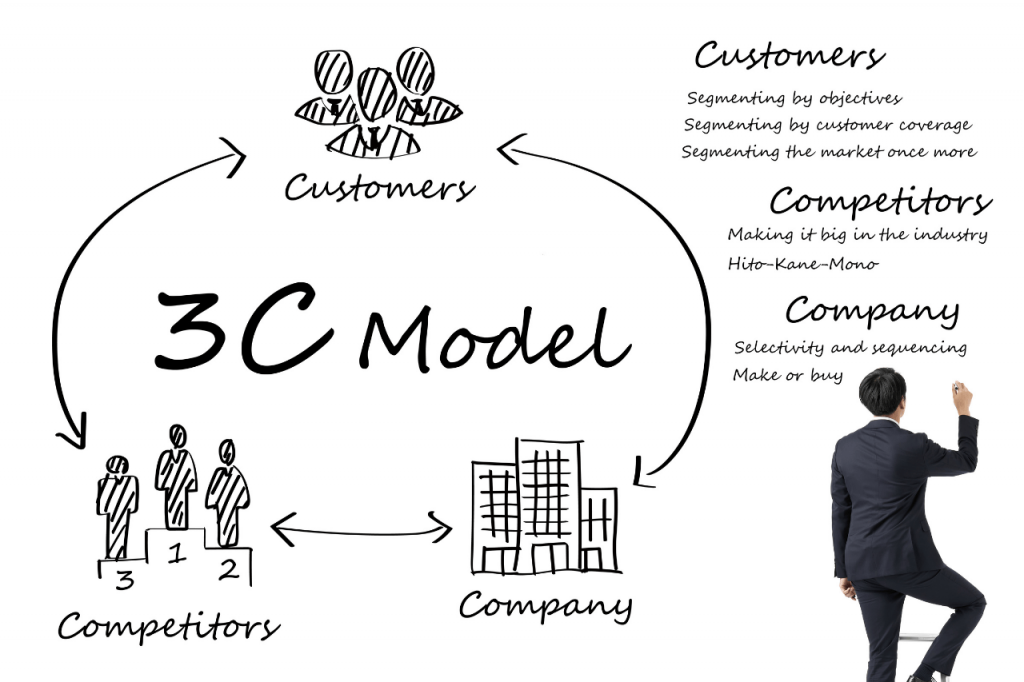

STEP 1:自社と市場の「現在地」を知る【3C分析】

戦略を立てる前に、まず自分たちが今どこに立っているのか、周囲の環境はどうなっているのかを正確に把握する必要があります。

そのためのフレームワークが「3C分析」です。これは、事業環境を「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から分析する手法です。

分析の順番が重要で、必ず「Customer(市場・顧客)」から始めます。顧客や市場のニーズがすべての起点となるからです。

Customer(市場・顧客)

市場の規模は拡大しているのか、縮小しているのか。顧客が求めている価値は何か、どのようなニーズの変化が起きているのかを分析します。

例えば、「健康志向の高まり」や「サブスクリプション利用の一般化」といったマクロなトレンドから、自社の商品カテゴリにおける具体的な購買行動の変化まで、客観的なデータを基に把握します。

特にBtoB(企業間取引)の場合は、取引先である顧客企業だけでなく、その先にいる「顧客の顧客」が何を求めているのかまで分析することが、自社の価値提供の鍵となります。

Competitor(競合)

次に、顧客や市場の変化に対して、競合他社がどのように対応しているのかを分析します。競合の強みと弱み、市場シェア、提供しているサービスや価格帯を把握します。デジタルマーケティングの文脈では、分析はさらに具体的になります。

競合はどのようなWebサイトを持ち、どんなメッセージを発信しているのか。SEO(検索エンジン最適化)ではどのキーワードで上位表示されているのか。どのようなWeb広告を、どの媒体に出稿しているのか。これらを分析ツールも活用しながら詳細に調査し、競合の戦略を明らかにします。

Company(自社)

市場のニーズと競合の動きを把握した上で、最後に自社を分析します。

自社の強み(例:技術力、ブランド、顧客基盤)と弱み(例:認知度、販売チャネル、リソース不足)を客観的に評価します。ここで重要なのは、願望や思い込みを排除し、事実に基づいて分析することです。

3C分析のゴール KSF(重要成功要因)の発見

3C分析は、情報を集めること自体が目的ではありません。Customer(市場・顧客)のニーズがあり、Competitor(競合)が満たせておらず、Company(自社)の強みで応えられる領域、すなわち「事業成功のカギ(KSF:Key Success Factor)」を見つけ出すことがゴールです。

KSFとは、文字通り「この市場で成功するために、絶対に押さえなければならない要素」のことです。このKSFを特定することが、次の戦略立案(STP分析)の強力な土台となります。

Customer ➡ 高齢者の免疫力ニーズ増加

Competitor ➡ 大手が価格競争に偏重

Company ➡ 自社のオーガニック素材強み

☟ ☟ ☟

KSF ➡ 高齢者向けプレミアム免疫サプリ

こうした空白を狙えば、差別化が可能です。

STEP 2:「誰に」「何を」提供するかを決める【STP分析】

3C分析によって自社の「現在地」と「KSF(勝つための要素)」が見えてきました。

しかし、多くの場合、市場に存在するすべての人を満足させることはできません。限られたリソースを最も効果的に投下するために、「市場のどこを狙い(Segmentation, Targeting)」「どのような立ち位置で戦うか(Positioning)」を決定する必要があります。これが「STP分析」です。

S – Segmentation(セグメンテーション)市場を分ける

まず、多様なニーズが混在する市場全体を、共通のニーズや特性を持つ小集団(セグメント)に細分化します。セグメンテーションには、主に以下の4つの変数が使われます。

| 変数 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 人口動態変数(デモグラフィック) | 年齢、性別、職業、収入、家族構成など(ジオグラフィック) | 30代女性、年収500万円以上 |

| 地理的変数(ジオグラフィック) | 居住地(国、地域、都市)、気候、人口密度など | 東京都在住、都市部 |

| 心理的変数(サイコグラフィック) | ライフスタイル、価値観、趣味嗜好、性格など | 健康志向、エコ意識が高い |

| 行動変数(ビヘイビアル) | 商品の購買履歴、利用頻度、Webサイトの訪問パターン、購買プロセスなど | オンラインショッピング月3回以上 |

特にデジタルマーケティングにおいては、顧客の実際の行動履歴(どのページを見たか、何をカートに入れたか)に基づく「行動変数」が、極めて精度の高いセグメンテーションを可能にします。

T – Targeting(ターゲティング)狙う市場を決める

次に、細分化したセグメントの中から、自社が狙うべき市場(ターゲットセグメント)を選定します。どのセグメントを選ぶかは、戦略の成否を分ける重要な意思決定です。この選定を客観的に行うために「6R」という評価軸が役立ちます。

以下に6Rを表でまとめます。これで各セグメントをスコアリング(例: 1-5点)してみてください。

| 評価軸 | 内容例 | チェックポイント |

|---|---|---|

| Realistic Scale(市場規模) | その市場は十分な売上が見込める規模か? | 年間売上見込みは1億円以上? |

| Rate of Growth(成長性) | 今後、成長が見込める市場か? | 過去3年で+20%成長? |

| Rival(競合状況) | 競合は激しすぎないか?自社の強みは活かせるか? | 自社強みが活きる隙間あり? |

| Rank(優先順位/波及効果) | 他のセグメントへの影響力はどうか? | 成功すれば他セグメントに波及? |

| Reach(到達可能性) | そのセグメントに効率的にアプローチできるか?(例:特定のメディア、チャネル) | Google Adsで効率リーチ可能? |

| Response(測定可能性) | 施策に対する反応を測定できるか? | GA4(Google Analytics 4)でクリック率追跡OK? |

これら6つの視点で各セグメントを評価し、3C分析で導き出した自社のKSFが最も活きる、魅力的な市場をターゲットとして絞り込みます。

P – Positioning(ポジショニング)自社の立ち位置を明確にする

ターゲットセグメントを定めたら、最後に、そのターゲット顧客の心(頭)の中で、「競合ではなく、自社の商品・サービスを選ぶべき理由」を明確にする独自の立ち位置(ポジション)を確立します。

「安くて早い」「高品質で手厚いサポート」など、顧客が重視する要素(KBF:購買決定要因)を2つ選び、縦軸と横軸に設定した「ポジショニングマップ」を作成するのが一般的です。このマップ上に自社と競合を配置し、競合が存在しない、あるいは競合が弱いものの顧客ニーズが存在する「空白地帯」を探します。(例: 縦軸: 価格(安→高)、横軸: サポート(薄→厚)でプロット)

このポジショニングは、Webサイトのキャッチコピー、メインビジュアル、広告クリエイティブ、価格設定、サービス内容など、あらゆる顧客接点で一貫して伝え続ける必要があります。この一貫性こそが、顧客の心の中に強力なブランドイメージを築き上げるのです。

STEP 3:顧客の「心の動き」を可視化する【カスタマージャーニーマップ】

3C分析で環境を理解し、STP分析で「誰に」「何を」提供するかが決まりました。しかし、戦略はあくまで戦略です。それを具体的な「体験」として顧客に届けなければ意味がありません。

そこで登場するのが「カスタマージャーニーマップ」です。これは、STPで定めたターゲット顧客が、製品やサービスを「認知」してから「購入」し、最終的に「ファン」になるまでの一連の体験(プロセス)を、顧客の視点で可視化した地図です。

ペルソナの設定/顧客理解の解像度を上げる

カスタマージャーニーマップを作成する前に、ターゲットセグメントを代表する、実在する人物かのような詳細な顧客像「ペルソナ」を設定することが不可欠です。

「30代、男性、会社員」といったターゲット層の定義だけでは、関係者間で顧客イメージがバラバラになってしまいます。ペルソナでは、「(氏名、年齢、職業、家族構成、価値観、情報収集の方法、悩み、口癖…)」といったレベルまで具体的に設定します。このペルソナを設定することで、チーム全員が「〇〇さん(ペルソナ名)ならどう感じるか?」という共通の顧客視点を持って施策を考えられるようになります。

マップの作成ステップと施策の連動

ペルソナが設定できたら、そのペルソナの「旅(ジャーニー)」を描いていきます。

- フェーズ設定

顧客の行動プロセスを時系列の段階(フェーズ)に分けます。(例:認知、興味関心、情報収集、比較検討、購入、継続・共有) - 行動・思考・感情の可視化

各フェーズで、ペルソナが「具体的に何をするか(行動)」「何を考えるか(思考)」「どう感じるか(感情)」を洗い出します。 - タッチポイント(顧客接点)の整理

ペルソナが各フェーズで触れる接点(タッチポイント)をマッピングします。(例:SNS広告、検索エンジン、比較サイト、口コミ、店舗、Webサイト、メルマガなど) - 課題と施策のマッピング

マップ上で顧客の感情が落ち込む(ネガティブになる)箇所や、行動が止まってしまう箇所が、マーケティング上の「課題」です。その課題を解決し、次のフェーズへスムーズに進んでもらうための「施策」を具体的にマッピングします。

このマップが強力なのは、顧客のフェーズごとに最適な施策を論理的に導き出せる点です。

| フェーズ | 課題例 | 施策例 |

|---|---|---|

| 認知 | そもそも自社の商品が知られていない | ペルソナがよく見る媒体でのSNS広告、ペルソナが検索するであろうキーワードでのSEO対策 |

| 購入 | ECサイトでカートに商品は入れたが、入力が面倒で離脱(カゴ落ち)してしまう | EFO(Entry Form Optimization:入力フォーム最適化)による項目削減、入力補助機能の追加、会員登録不要のゲスト購入の導入 |

| 継続 | 一度購入してくれたが、リピートに繋がらない | CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)ツールを活用したアフターフォローメールの配信、ロイヤリティプログラムによるファン化施策 |

BtoBビジネスの場合は、このジャーニーがさらに複雑になります。検討期間が長く、意思決定者、導入担当者、実際の利用者など、複数の関係者がプロセスに関与するため、彼らの異なる視点やニーズを考慮したマップ作成が必要です。

意思決定者(部長)が抱える『セキュリティ懸念』を解消するため、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを用いて、パーソナライズされた導入事例や技術資料を送ります。同時に、利用者(現場担当者)の『使いやすさへの不安』に対しては、簡潔な動画チュートリアルでサポートする、といった対応が考えられます。

このように、複数のステークホルダーが抱える異なる懸念(感情曲線の谷)を特定し、それぞれに的確な施策を打つことで、導入プロセスの離脱を防ぎ、成果に繋げることができます。(マップ上では、各関係者の感情曲線をフェーズごとに描き、特に感情が落ち込むネガティブなピークに対して、解決策となる施策をマッピングしていきます)

顧客理解は「一度きり」ではない

今回解説した3つのフレームワークは、デジタルマーケティング戦略を構築する上で、論理的な背骨となります。

- 3C分析で「環境」を把握し、

- STP分析で「戦略(誰に、何を)」を決定し、

- カスタマージャーニーマップで「戦術(どのように体験を設計するか)」に落とし込む。

この一連の流れを実践することで、皆さんのマーケティング活動は「勘」から「科学」へと進化するはずです。

ただし、最も重要なことを最後にお伝えします。これらのフレームワークは、一度作成して終わりではありません。顧客のニーズも、競合の動きも、市場のトレンドも、日々刻々と変化しています。作成したマップや戦略が、明日にはもう古くなっている可能性すらあります。

真のマーケターの仕事は、これらのフレームワークを定期的に見直し、アップデートし続け、常に顧客と向き合い続けることです。

さて、第2回で「誰に」届けるべきかが明確になりました。次回の第3回では、その明確になったターゲット顧客を、具体的に「どう集めるか」という集客施策の核心に迫ります。「SEO・広告・SNSの役割分担」について、それぞれのチャネルの特性と最適な使い分けを解説します。

もっと学びたい方へ|関連書籍

著者:森 和吉

著者:森 和吉

出版社:ぱる出版

発売日:2022年12月22日

価格:¥1,650(税込)

商品URL:https://amzn.asia/d/0t37EZr

編集者情報

|

株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部 事業部長 野原 成幸 |

| わからないことはインターネットで検索していた時代から、AIに質問することでさらにスピーディーに解決できる時代になりました。多くの場合、解決して終わりだと思いますが、「これについてもっと知りたいな」「学んでみたいな」ということも少なからずあるのではないでしょうか。 Pre.STUDYでは、何かを学びたいと思って検索する人にとっての学びの予習(prestudy)になり、明日誰かに話したくなる情報を発信しています。それと同時に、なんとなく湧いた疑問を検索した先で、ふと芽生えた知的好奇心をくすぐり、学びのきっかけになるメディアを目指しています。 | |